人間が人間であることのもっとも大きな特徴は、「言葉」を持っているということです。物事や出来事を認識するのも、物を考えるのも、人とコミュニケーションをする場合も言葉を使っています。人間が生きていくために大切な「ことば」を子どもはどのように獲得し、心の育ちに影響を及ぼしているのでしょう??ここでは、絵本を通して考えていきます。

絵本の読み聞かせと言葉の発達について

言葉の獲得以前の0歳児

<聞く力の育ち>

「あーあー」「うーうー」という喃語を発声していた赤ちゃんも、そのうち指差しと一緒に「あっあっ」という喃語と確実に違う意識的な発語が始まります。そして、言葉を形にして、自分の思いを伝えるという人間らしい表現のあり方を、絵本の読み聞かせの中で得ることができます。

言葉を覚えはじめる1歳児

<イメージと言葉が結びつき始める頃>

1歳半ごろの子どもが、葉っぱの上に木の実をのせて、それをつまんで口に持っていき、口をもごもごと動かします。このとき、この子どもは、葉っぱをお皿に見立てているのです。このように、実物が目の前になくても、葉っぱをお皿に見立てることができるのは、「お皿」というものを知っているからです。知っているから、葉っぱを手にしたときに、そのイメージを頭の中に浮かべることができるのです。

参照:ごっこからファンタジーへこどもの想像世界

この象徴機能が使えるということは、人間とほかの動物を区別する主要な特徴であるとされています。1歳児のことばの発達の特徴は<指をさして、言葉を生み出す>ことと言われています。1歳を過ぎる頃から、さかんに出始める、この指差しは、身の回りにあるもののイメージがはっきりしはじめ、象徴機能が芽生え始めることを意味します。

しかし、まだ言葉との結びつきが不十分なこの時期の子どもは自分の認識したもののイメージを身振りや真似をすることで表現しようとします。例えば、赤ちゃんに「ばいばい」と手を振ると、真似て「ばいばい」と手を振り返してくるようになります。

その行為と言葉が一致するようになると、動作に合わせて「ばいばい」という言葉を自分から使おうとするようになります。このように、乳児期後半になると、物のイメージをとらえ、指をさし、身振りや真似っこ、そして言葉を使って表現する力が育ち始めるのです。

「オノマトペ(擬音、擬態語)」で構成された絵本、音の響きを楽しむ絵本「もこもこもこ」「にょきにょきにょき」「ぷぅ」などの言葉を聞くと、音のリズムを体に感じながら、笑ったり、口真似をしたり、からだを動かしたり。赤ちゃんは絵本の中の心地よい言葉を全身で受け止め、何かを表現する楽しさを満喫しているようです。

物のイメージと言葉を一緒に頭の中に思い描くことができるようになってきた1歳児は、言葉に対してとても敏感になっていきます。大人の声かけに耳を傾け、動作に注目し、なんでも真似をして自分の中に取り入れるようになります。

言葉の意味がわかり始める2歳児

<すべてのものに名前があることを知り、ことばにする力が育つ>

「これなぁに?」

「なにしているの?」

2歳を過ぎると、大人を質問攻めにするのが常になってきます。会話をくり返しながら、対話を深め、事象と言葉の関係を知っていくのが2歳すぎから3歳ころ。自分が何という名前なのか、友だちにも名前があり、この世のすべてに言葉というものがあるということを、2歳児はしっかりとらえ始めます。「○○ちゃん、ねむいの」など動詞や形容詞なども使いながら、自分の行為を言葉で表現するようにもなっていきます。言葉のイメージが育ち始めた2歳児は体験を土台にした、ごっこ遊びがさかんになります。

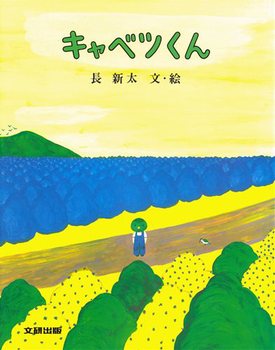

この世にはすべて名前があることを知り始めた2歳児さんに読んであげたい一冊です。物の名前が分かるということは、その味や香り、感触までも、実際に目の前になくてもイメージすることができるようになります。

絵本の中の虚構の世界で、水面に中の生き物と一緒に遊んでいる自分と、その間眠っているお父さんを客観的に意識している自分。自分は両方のできごとを知っているんだとい、自分の中に2人の自分がいることに気がつき始めます。2歳児は虚構と現実の世界を行ったり来たりできるようになりはじめます。

<言葉で気持ちを調整し始める>

言葉の持つ機能の一つに、言葉による自己調整機能があります。この機能がはたらきはじめるのが、2歳ころからです。

「じゅんばん じゅんばん」

「かえっこ しようね」

「まっててね」

などの言葉がけによって、順番が待てたり、我慢が出来たりする力が育ち始めるのが2~3歳ごろになります。

絵本からもらった魔法の言葉を支えに現実を超えていこうとする姿が見られます。

言葉で対話を深めていく3歳児

<思いを言葉にして伝える力が育ち始める頃>

目でとらえたことを、「ことば」というツールを使って表現する力の育ちは、3才になると飛躍的に充実してきます。その思いを、何とか相手に伝え、相手からも答えを期待する、言葉のキャッチボールが育っていきます。しかし、まだ物事をイメージして言葉にかえていく力は、十分ではないので、思い浮かべて言葉にするには、時間がかかります。

「それでね、あのね・・・」などの接続詞を使って、コミュニケーションをしようとするのが、3歳児の言葉の発達の特徴です。

何度か読んでいる絵本を、ちょっと読み間違いをすると、「○○だよ」と指摘を受けることがあります。耳は一字一句、聞き漏らすまいと集中しているのを感じます。そして、日常的に聞いたことのないような言葉や、ちょっと難しい言葉、おもしろい言葉などに出会うと、とても敏感に反応し始めます。

言葉をコミュニケーションの道具として使えるようになった3歳児は、まわりの大人や友だちと対話をしながらものを考える力が育っていきます。そして、自分の知らないこと、不思議なことに関心が強まり、「なぜ」「どうして」などの問いかけをしながら、知ることの喜びを積み重ねていきます。読んでもらった絵本をきっかけに、思ったこと、知っていることをしゃべりながら対話を深めていきます。

言葉でものを考え始める4歳児

<言葉を使って見えないものを見る力の育つ頃>

4歳ころになると話ことばの完成期に入り、日常会話に困らないだけの1,500~2,000語ほどの語彙量を獲得するといわれています。語彙量の増加とともに、表現の世界が深まり、気持ちや夢、体験したことのないことなど、見えないものも言葉を使ってイメージする力が育ち始め、その思いを言葉にして、他者に伝えようとしはじめます。

経験したことをありのままに伝える一方で、自分がその経験の中で最も伝えたいと思うことを伝えようとします。このように、4歳の時期は、言葉をものを考える力に変えていく、思考機能がもっとも育つ頃といわれています。考える力の育ちの中で、自分の知らない世界に向かって、想像の翼を大きく広げはじめる4歳児は、絵本の世界を行ったり来たりしながら、楽しむ力が育ってくるのです。

<内言のはじまり>

4歳児の言葉の発達の特徴の一つとして、「内言」があります。幼児期後半になると、思考、認識の手段としての言語機能が確立し、さらに行動をコントロールする手段としての機能も発達してきます。その過程で「外言」ち「内言」の中間に位置する「つぶやき語」が多くなります。大人は、何かを考えたり、自己に言い聞かせたりするとき、頭の中で言語を使いながらも、表面的には口には出さず黙っています。「内言」の未発達な幼児は、自己に語る場合も、考えていることをすべて口に出し、「外言」を使います。

参照:発達のみちすじと保育の課題

エンとケラとプンは、いつもひろくんと一緒です。

エンとケラとプンはひろくんの心に住んでいます。

エンがエーンと泣くと、ひろくんも泣きます。

ひろくんが転ぶと・・・。犬に追いかけられると・・・・。いじめっ子にあうと・・・・。

さーて、だれが出てくるのかな?

読み聞かせの中でも、絵本からのメッセージを受けて、4歳児らしいつぶやきが頻繁にみられるようになります。ファンタジー絵本や、昔話、科学絵本など、いろいろなジャンルの絵本に出会いながら、言葉の力が育っていくのだと思います。

考えたことを言葉にしていく5歳児

<言葉によって自制する力が育つ>

「~だけど、~する」という行為の自己調整機能の育ちが顕著になり、その中で自我を発見していくのが5歳児の特徴です。自我の発達は、他者を認めることをもたらし、相手の立場や気持ちが分かる力を育てます。

いたずらばかりしているあくたれラルフと飼い主のセイラという女の子の話です。あくたれねこのラルフはセイラのいやがることばかりします。

この本を通して、相手にも気持ちがあることに気がつきはじめます。いろいろな物事を見る、聞く、触れる、嗅ぐ、味わうなどの五感でとらえ、そのことで自分の思ったことや考えたことを言葉に換えて表現していくようになります。そして、心の中で考え、相手に伝えたい言葉にしていきます。

内言が豊かに育ち始める5歳児さんに・・・

5歳児たちは、なんで大きなチューリップが咲かなかったのか・・・・と思いついたことを、口ぐちにおしゃべりしはじめます。言葉が、人間の持つ最高の象徴機能であることを理解し始めた5歳児は、言葉に対する関心がとても強くなってきます。「しりとり」や「さかさことば」「なかぬきことば」や「はやくちことば」などをして楽しんだりするようになります。

もしも こうだったら・・・!!のお話が次々と出てくる、荒唐無稽のおもしろさをもつ、この絵本に触発された子どもたちの想像力はグングン育ちます。「すばらしいナンセンスは、こどもにとって有益な思考の体操」と、コルネイ・チュコフスキーはその著書「2歳から5歳まで」の中に記述しています。

>>絵本を読み聞かせるのはなぜ大切か?

子どもはどんなに不機嫌な時も、絵本を読んであげると、あっという間に絵本の世界に引き込まれます。絵と文の総合芸術といわれる絵本の世界から子どもたちは、たくさんのイメージの世界を受け止め、言葉の力と心を育てていきます。お話の時間は、子どもにとっても、大人にとっても、至福の時間となり、お互いの信頼関係を作り出します。絵本は子どもの心の育ちの源になっているのでしょう。

≪当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。≫

スポンサーリンク

コメント