安倍首相が日本に取り入れたいという「イギリスの教育制度」。

それはどれほど魅力的な教育なのでしょうか。

イギリスの学校教育とその歴史について解説します。

イギリスの教育制度

参照:留学コンシェルジュbeo

義務教育

イギリスでは幼稚園が普及しておらず、公立、私立共に4~5歳で小学校へ入学します。

義務教育の期間は5歳から16歳までとなっており、小学校6年間(5~11歳)と中等学校5年間(12歳~16歳)学校へ通います。

イギリスの義務教育は5歳から16歳までの11年間となっていましたが、2015年から義務教育の期間が18歳までに引き上げられました。

就学前教育 (3歳〜4歳)

3歳から4歳までは保育園に通ったり、小学校の幼児クラスがあるところはそこに行きますが、義務教育ではありません。

3〜4歳児が保育園などに通う場合、週15時間相当の補助金が国から支給されます。

それ以上の保育園費用は親が負担しなくてはならないため共働きの場合など、保育費がかなりかかります。

レセプション (4歳〜5歳)

小学校には、小学1年生が始まる前に就学前教育としてレセプションという学年があり、9月の時点で4歳になっている子が対象となります。

この時点で小学校に入学する子どもがほとんどなので、この学年が小学1年生となりそうですが、レセプションの学年は言ってみれば教育の基礎段階です。

イギリスの義務教育は5歳からなので、レセプションは義務教育ではありませんが、クラスは小学校にあるし、公立小学校の場合は無償です。

また、殆どの子供はレセプションから小学校に行きます。

初等教育 (5歳〜11歳)

レセプションで1年過ごした後は、子どもは同じ小学校に6年間通います。

中等教育 (11歳〜16歳)

小学校を卒業したら日本の中学校に当たるSecondary School (セカンダリースクール)に11歳で入学し、16歳まで通います。

セカンダリースクールは普通、複数のプライマリースクールから来る学生で構成されています。

男子校、女子校、共学校、またカトリック系などその種類はいろいろありますが、地域によってちがうので子どもが通える範囲の校区から選んで決めます。

ナショナル・カリキュラムについて

イギリスでは小中学校の教育課程の基準として、ナショナル・カリキュラムという日本の学習指導要領に当たるものがあります。

義務教育といっても必ずしも学校に行かなければならないわけではなく、ナショナル・カリキュラムに基づいて教育を行うのなら家庭で教えてもかまいません。

少数ですが家庭でホーム・スクーリングをしている親もいます。

公立学校ではナショナル・カリキュラムにより義務教育を4段階に分けています。

イギリスの教育「サッチャー教育改革」とは

イギリスでは1988年、サッチャー保守党政権が、大きな教育改革を実行しました。

サッチャー首相は統一学力テストの成績で学校をランク付けするという冷徹な市場原理を教育に持ち込みました。

競争原理に基づく強引な「上からの改革」は学校現場の疲労と委縮をもたらしました。

では、サッチャー教育改革とはどのようなものなのでしょう。

教育改革の柱

当時のイギリスは経済の停滞は著しく、街には失業者があふれ、若者たちも気力を失っていました。

停滞の原因が子どもや若者の「学力低下」にあると考える社会的な風潮は強く、何らかの教育改革が望まれていました。

サッチャー首相は、国の活気を取り戻し、国際競争力をつけるために教育レベルの向上は不可欠であると認識し、大改革に乗り出したのです。

教育改革以前は、カリキュラムに関して各地方教育局が一定のガイドラインを設定していましたが、実際には授業内容の決定は教師にありました。

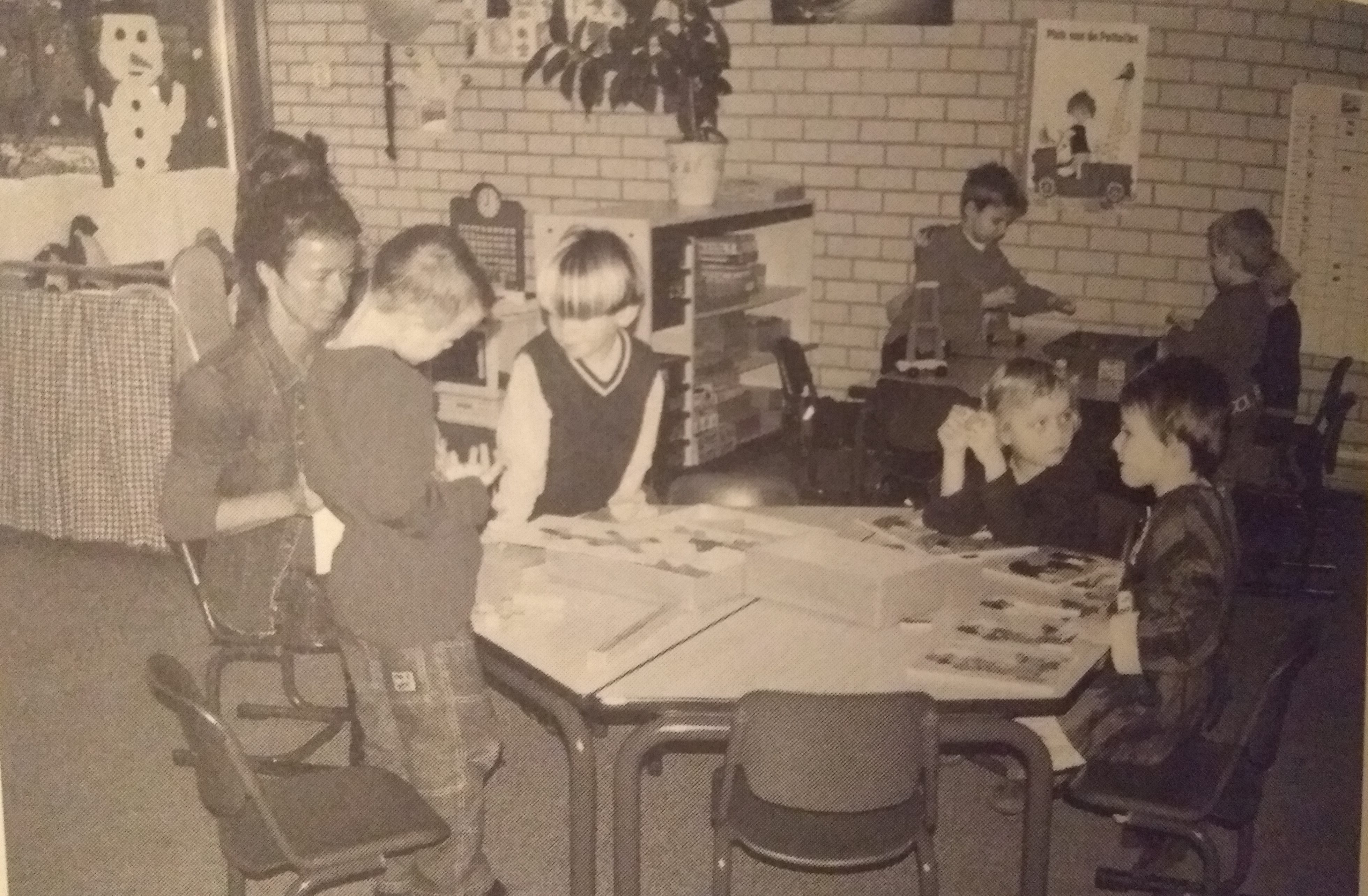

当時の授業は一斉授業よもりも個々の子どもたちの学習需要に合わせて指導する方式が主流で、理科や社会、英語の授業では生徒がトピックを選び、長期にわたって図書館などで資料を集めてまとめる「プロジェクト方式」の授業方法が広く採用されていました。

それは子どもたちに「考える力」をつけさせることを重視した教育で、教師の知識と経験、指導力がものをいう教育方法でした。

しかし、教師に当たりはずれがあり、基礎学力の指導がおろそかになりがちでした。

そこでサッチャー教育改革では4つの柱となる指針を出しました。

1・全国共通のカリキュラム(ナショナル・カリキュラム)と統一学力テストの導入、

2・統一学力テスト結果の公表と親への学校選択権の付与

➔テストの結果を公表することで学校を競争させ、親に好きな学校を選ばせるという「市場原理」を適用するもの

3・学校の自治保障

➔地方教育局の権限を弱めるという狙い

4・学校査察機関の設置国家による強力な学校査察制度が導入され「地方分権型」から「中央集権型」へ

➔「学力向上」を至上命題としたこの改革は、学校現場への国家の強い介入を伴うものでした。

それまでのイギリスの教育には統一された共通のカリキュラムが存在せず、教育内容が学校によってばらばらでした。

そのことへの反省から導入が決められたもので、5歳から16歳までの義務教育期間(小学校6年間と中等学校5年間)を4つのキー・ステージに分けステージごとに科目別の「学習内容」を定めるとともに、生徒は到達すべき水準を設定しました。

ナショナル・カリキュラムのキー・ステージ

- ステージ1 5~7歳:1~2年:レベル2

- ステージ2 7~11歳:3~6年:レベル4

- ステージ3 11~14歳:7~9年生:レベル5/6

ステージ4 14~16歳:10~11年生:5科目以上でA*~C

A*=Aより上~Gの8段階で評価レベルは8段階で数字が大きくなるほどレベルが上がります。

幼児教育の強化

イギリスでは子どもたちが義務教育年齢の5歳になる前の4歳から就学する習慣があり、この学年は「レセプション・クラス」と呼ばれ、イギリス社会に幼児教育施設が不足していたことを背景に、20世紀の終わりに各地で小学校が未就園児童を受け入れるようになって、なし崩し的に誕生した学年でした。

2002年「レセプション・クラス」と小学校の幼児部は、義務教育前の3歳から5歳までの「ファウンデーションステージ」(基礎段階)と名付けられ、ナショナル・カリキュラムの一段階として強化されました。

イギリス連合王国の他地域

連合王国はイギリス(イングランド)のほかに、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドから構成されています。

サッチャー首相の後任であるブレア首相の就任後、地方分権化の実現でさまざまな分野でロンドンの中央政府から権威委譲がすすみました。

この流れで諸地域では、1988年のサッチャー教育界から離れた独自の教育政策がとられるようになります。

競争主義に基づくテスト体制を止めて「子ども中心」の教育理念の下で、テストでは計れない『総合的な学力な』をつけさせることを目指した体制が模索されるようになります。

2004年ウェールズ地方政府のジェーン・デビットソン教育長官はナショナル・テストを廃止すると発表しました。

また、2007年にスコットランド全域で、子ども中心の新しい方式を実施することになりました。

サッチャー教育改革から離れていく連合王国他地域の動きは「本家」イングランドにも影響を与え始めました。

このような空気に対応して、ブレア政権は柔軟な姿勢を見せるようになります。

1988年のサッチャー教育改革が始まるまで、イギリスの教育は自由でした。

「工場や国家の要求に従うよう訓練されたロボット」ではない人間を作ろうとする「ホーム・エデュケーション」の運動もありました。

学校に無理に行かなくても、一定の年齢の子どもをすべて一堂に集めて教育しなくてもよいではないかという考えさえ、イギリス社会では認められていました。

この自由なイギリスの学校教育は教育関係者の努力によって、急速に普及したとみられます。

1967年当時のイギリス労働党の進める福祉国家づくりの社会的風潮の中、知識の詰め込みとしての教育を否定して、子どもたちがさまざまな経験を通して学ぶという活動主義的教育法を推奨していました。

独立心に満ちた教師たち

イギリスの教師たちは信念を貫く気概と独立心に満ちています。

2005年の11歳ナショナル・テストで全国トップになった小学校の校長は「トップになったのは政府指導を一切無視した授業をしているからです」と言い切り、教育制度を強く批判しました。

こういった学校では色々なテーマを与えて演劇で表現させる、ピザ・レストランで子どもたちにピザを作らせてレポートを書かせるなど、「学び」のおもしろさを教える工夫をしています。

「生きた授業」こそイギリスの教師がもともと得意とする指導方法だったといいます。

制度上はサッチャー教育改革によって大きく変わりましたが、少々の圧力や官僚主義には簡単に動じない教師魂をもつ多くの教師たちが今のイギリス教育を支えていると実感しました。

イギリスの教育界にはその反省として学校と教師を信頼し、子どもを中心に据える教育制度に作り変えていこうという強い気運が上がっているのが実態です。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

コメント