今では世界から負け続ける教育、といわれるほどになってしまった日本の教育。

しかし、そんな日本も江戸時代では世界も驚くほどの教育であったことをご存知ですか?

ここでは、そんな驚くべき日本の教育の原点をご紹介します。

江戸時代末期 世界トップレベルの教育

この時代、日本に来た外国人は、女・子どもが読み書きができる日本の教育レベルの高さに驚いたといわれています。

江戸や明治時代、日本人の識字率はとても高いものでした。

日本では「ぼろをまとった肉体労働者でも、読み書きができる」ということが、当時のヨーロッパ人を驚かせています。

江戸時代のドラマを見ていたイギリス人が、こんな場面で驚いたそう。

~~~幕府の命令を、町の人たちに伝えるために高札が立てられた。

多くの庶民が、立ち止まってその高札を読んでいる。~~~

イギリス人にはこれが不思議だったそうです。

「江戸時代に一般庶民が文字を読むことができたの?これは本当?ドラマだから?」

数百年の前のイギリスでは、一般的な庶民が文字を読むことはできなかったというのです。

識字率の高さも関係していますが、外国人から見た日本人の特徴には、教育水準の高さがあります。

幕末の日本に来て「開国しろ!」と要求した、アメリカ人のペリーは、こう言っています。

彼らは学問及び一般の知識の点においても、決してそのしとやかな態度や優しい気質に劣っていなかった。

実に彼らは育ちがよいばかりではなく、教育も悪くなく、日本語は言うに及ばず、オランダ語、シナ語にも上達し、科学のあらましにも世界地理にも通じていた。

他国が発展させてきた成果を学ぼうとする意欲が盛んで、学んだものをすぐ自分なりに使いこなすことがある。「日本賛辞の至言33撰 ごま書房」

学校の原点といわれる「寺子屋」

ご存知のように、江戸時代は士農工商の身分制度が確立していた封建社会。

そのため、教育機関も身分によって次のように大まかに分けられていました。

•武士(藩士)の子ども→藩校

•庶民の子ども→寺子屋

このほか、藩校と寺子屋の中間的存在で下級武士から町人、農民まで幅広く受け入れた「郷学(校)」と、専門的教育を受けられる「私塾」というものがありました。

庶民の学校といえば「寺子屋」としてその名は有名ですが、じつは江戸では「寺子屋」とは呼んでいなかったそう。

「手習(てならい)」「手習指南所」「手跡指南(しゅせきしなん)」「筆道稽古(ひつどうけいこ)」などと呼んだんだとか。

ですが、ここでは一般に使われる「寺子屋」で話をすすめていきましょう。

ちなみに、「寺子屋」という名称は、江戸時代より前の中世に寺が教育の場として使われていたことの名残なんだとか(諸説ありますが)。

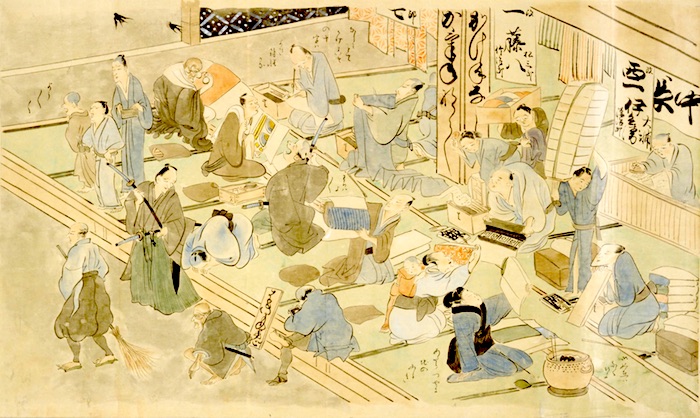

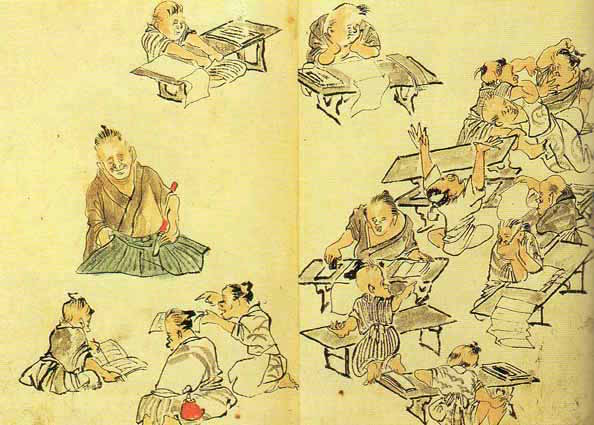

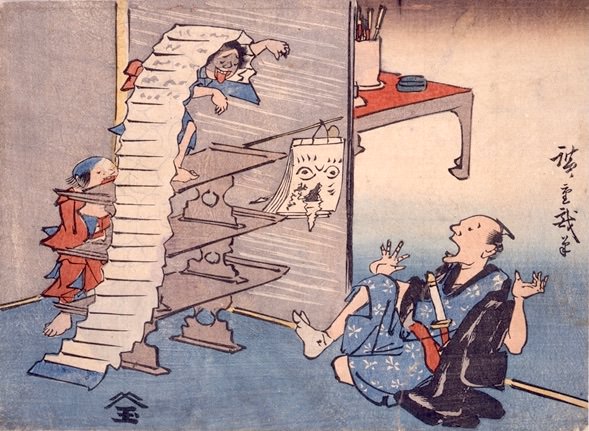

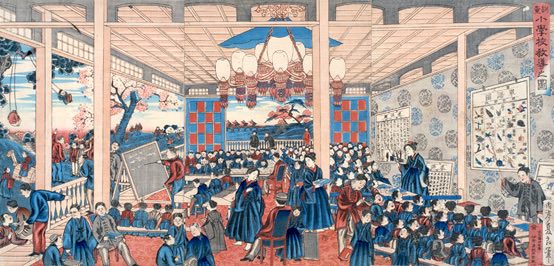

寺子屋の授業風景をちょっと見てみましょう。

こちらは、男女別の寺子屋風景を描いたもの。

たくさんの子どもたちが勉強中ですが、机の向きはバラバラだし、勉強に来ている子どもたちの年齢もかなりマチマチです。

先生はどこかというと、、、画像左奥と右奥に座っています。

それにしても、子ども同士でふざけたり、先生にイタズラしたり、無法地帯です。

寺子屋は「現代の小学校のルーツ」みたいに表現されることもあるのですが、似ている点もあり、大きく違う点もあります。

まず、現代の小学校は多くが公立、つまり市町村が管理・運営していますが、寺子屋の経営者は先生本人、つまり民間の教育施設です。

なので、幕府や藩とは一切無関係。

援助もないかわりに介入もありませんでした。

江戸末期の教育環境

ところで、どれくらいの寺子屋が全国にあったと思いますか?

諸説ありますが幕末にあった寺子屋は日本全国で見るとその数なんと・・・・

1万5000~2万軒ほど!

江戸だけでも1000~1300軒ほどもあったとか。

ちなみに、現在、全国の小学校の学校数が2万601校だそうなので、ほぼ同数です。

いかに、寺子屋が全国のあちこちにあったのかが想像していただけるのではないでしょうか。

そして、たくさん寺子屋があった理由は、それだけ需要があったから。

「学問なくして将来いい暮らしはできない」。

町人にしても、農民にしても、ある程度のポジションにつけるようになるには文字学習が必須だったんですね。

画像右端にいるのは番頭でしょう。

番台で帳面をつけています。

商人にとって、文字を読んだり、描いたり、計算が必要不可欠なのは想像しやすいかと思いますが、大工も図面を引くには読み書き計算ができなければ棟梁になれません。

農民にとってもそれは同じ。

村の運営に関わるリーダー格になろうとしたら、読み書き計算は必須でした。

もし、文字が読めなければ、領主からのお触れも理解できません。

現代でも「将来、エラくなりたかったら勉強しなさい!」と親や先生が口をすっぱくして子どもに言いますが、そのあたりは江戸時代も同じだったようです。

就学率はどれくらいだったかといいますと、幕末の江戸では就学率 約80%だったとも。

同時代のアメリカが20%、ロシアが10%であることを考えると、極めて高い教育水準を誇っていたことが分かります。

これを成し遂げるためには、管主体の教育機関のみではおよそ不可能です。

すなわち、ここに庶民の教育機関たる、寺子屋の果たした役割が極めて大きいといえますね。

そんな日本の子どもたちは、当たり前のように寺子屋に通っていたようです。

さて、現代の小学校と寺子屋の違いをざっと羅列すると――

•義務教育ではない

•先生は無資格

•入学、卒業とも年齢は自由

•授業時間に決まりはない

•決まった時間割はない

•授業内容に決まりはない

•教科書は人それぞれ(え?

•授業料も人それぞれ(え?

指導者となる先生は?

当時、寺子屋の先生は「師匠」と呼ばれていました。

現在の先生には、教育免許が必要ですが、寺子屋の先生は無免許、学と志があれば誰でもなれました。

どんな人が先生になったかというと、僧侶、神官、武士、浪人、医者、町人、村役人などが多かったのだとか。

また、女性の先生も結構いたようです。

専業で先生をやっている人はまれで、ほとんどが副業として先生をしていたようです。

隠居後の仕事として、先生をやっている人も多かったみたいです。

江戸時代の子どもたちにとって、寺子屋が初めての、そして最後の教育機関になることが多かったため、寺子屋の先生を「生涯の師」と慕う生徒もたくさんいたとか。

そのため、先生が他界すると、生徒たちで費用を出し合い遺徳をしのんで墓石を建てることもあったそうです。

寺子屋に通う子どもたちの年齢はバラバラ

入学の年齢について、特に決まりはありませんでしたが、江戸ではだいたい男女ともに入学年齢は6~7歳でした。

卒業の年齢も、任意ではありましたが、だいたい男児12~13歳、女児13~14歳で卒業。

このあたりは、現代の小学校とほぼほぼ同じですね。

女の子は教育の仕上げとして、武家や大店(おおだな)に女中奉公へ行くこともあったそうです。

登校も下校も時間に決まりはナシ!

授業時間と時間割について

現代の小学校は、学年にもよりますが8時半に1限目がスタート。

途中休憩をはさみながら2限目、3限目……と続き、給食を食べて、15時半に下校という流れです。

一方、寺子屋はといいますと、先生によって差はありましたが、朝8時頃にスタート、午後2時頃に終了というのが一般的だったようで、時間割はありませんでした。

家の手伝いやお稽古ごとなどにより、午前だけで帰る、という子どもも多かったとか。

ちなみに、当然といいますか給食は出ません。

なので、お弁当を持ってくるか、お昼ごはんを食べに一旦家に帰ったりしました。

現代の小学校は、土日がお休みですが、寺子屋は毎月1、15、25日が定休日で、ほかに五節句と年末年始もお休みでした。

ほぼ毎日のように授業があるわけですが、必ず出席しなければならないわけではなく、用事がある時は随時お休みしていたようです。

完全個別指導!教えてくれるのは将来に直結した実用的な知識

お次は、授業内容。

現代のように、国が指定した学習指導要領があるわけではないので、こちらも先生によって授業内容もマチマチでした。

一般的には「読み」「書き」「そろばん」という初歩的学習からスタートし、子どもの成長や将来就くであろう職業に応じて、必要な知識を指導しました。

ちなみに、現代の小学校は一斉指導が基本ですが、寺子屋の場合は子どもたちの年齢も出身も異なるので個別指導が基本でした。

寺子屋によって差はありましたが、生徒数は平均30人ほどだったようです。

また、多くの寺子屋は男女共学だったようですが、部屋を別にしたり、男児専門・女児専門の寺子屋なんていうのもあったそうです。

江戸時代、女の子の教育も熱心に行われていました。

といっても、学問による高い教養は女子には不用という考えが主流で、女の子に必要とされたのは「良妻賢母になるための教養・知識」でした。

将来、玉の輿に乗って良妻賢母になるためには、読み書き、礼儀作法、裁縫などなど学ぶことはたくさんあったわけです。

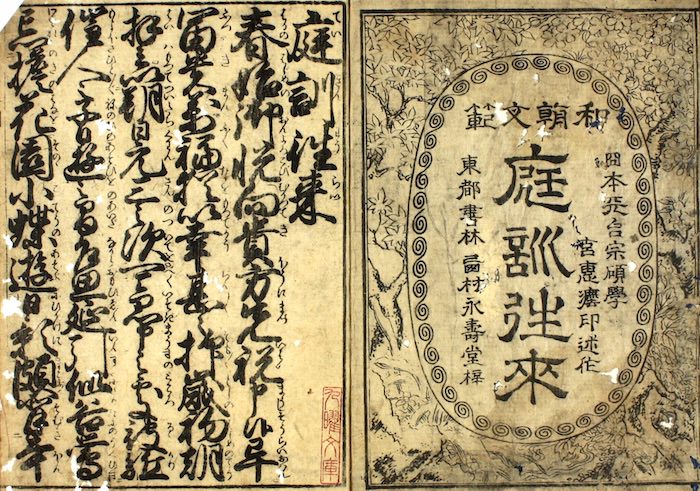

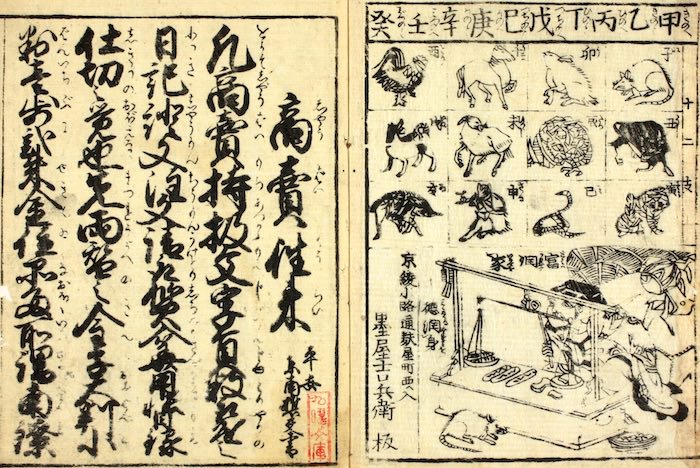

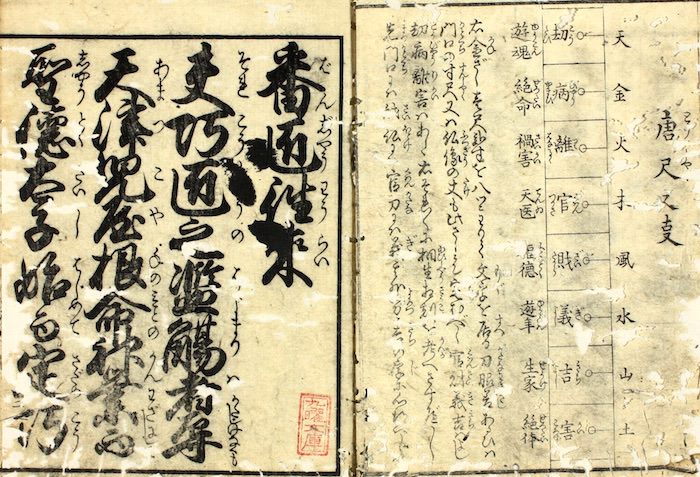

寺子屋で使われていた教科書とは?

寺子屋には、規定の教科書というのはありませんでしたが、全国で幅広く使われた教科書的なものはありました。

「往来物」というのは、手紙のやりとり形式でつくられた教科書の総称で、なかでも『庭訓往来』は衣食住をはじめ、職業、建築、宗教、歴史など幅広い一般常識を内容とし、多くの単語と文例が学べることから、もっともポピュラーな教科書として広く使われました。

寺子屋は読み書きそろばんの基礎学問からスタートし、最終ステップでは子どもたちが将来就くであろう職業に必要な知識を指導してくれました。

そのため、教科書も将来の職業別に各種ありました。

たとえば、商人の子ども、もしくは商家へ奉公予定ならばこちらの教科書。

また、たとえば、農民の子どもならばこちらの教科書。

ズバリ、『百姓往来』です。

農作業をはじめ、年貢などの納税、牛馬の飼育法、農民の生活など農家に必要な単語や知識を学ぶことができました。

また、職人の子どもならば『番匠往来(ばんしょうおうらい)』という教科書。

大工や職人になるために必要な単語や知識を学ぶことができました。

ほかにも、漁民の子どもには『船方往来(ふなかたおうらい)』、八百屋の子どもには『八百屋往来』などなど、さまざまな職業に応じた多種多様な教科書が用意されていました。

また、職業を超えて必要となる知識、たとえば手紙の慣例語句を集めた『消息往来』、日本各地の地理を学ぶための『都路往来(みやこじおうらい)』なんてものもあり、「往来物」の総数は7000種類とも!

現代の教科書との違いは「実用的な知識」を内容としていること。

詰め込み学習は今も昔も同じ。ただ、寺子屋での勉強は実用一辺倒、将来に直結した知識を学び、教科書である「往来物」も実用知識を詰め込んでありました。

また、寺子屋では学問だけでなく礼儀作法や道徳なんかも厳しく教えられたそうです。

払えるだけでOK!? 良心的だった寺子屋の授業料

それでは、気になる入学金と授業料について。。。

現代の小学校は義務教育ですから入学金・授業料は無料です。

一方の寺子屋は、個人経営なわけですから、入学金である「束修(そくしゅう)」と授業料である「謝儀」を納めるのが一般的でした。

しかし、入学金・授業料ともに決まった金額はなし。

先生のほうも「いくら払ってね」というのは絶対にいわないお約束になっており、基本的には払える額を払ってくれればいいよ、というスタンスでした。

たとえば、授業料は年に5回納めるのですが、1回分は裕福な大店(おおだな)の子どもなら金1分(約2万円)、あまり裕福でない家なら200~300文(約4000~6000円)とピンきり。

さらに現金とは限らず、農村などではこんなものを授業料として払うこともあったそうです。

農村では、寺子屋の授業料を野菜で払うこともあった授業料、とれたて新鮮な野菜。

地域によっては、お酒や蕎麦、餅、スルメなど、なんでもありです。

とにかく「支払える分を払えばよし」というなんとも良心的な授業料でした。

ほかに、畳を新調するための費用として「畳料」200~300文(約4000~6000円)を6月に、手を温めるための炭代として「炭料」200~300文(約4000~6000円)を10月に支払いました。

また、盆暮には日頃のお礼として、餅やそうめんなどの品物を贈ったそうです。

そのほかにも、寺子屋で使用する紙や墨、筆などの消耗品も自腹です。

当時、紙は貴重品でしたので、真っ黒になるまで何度も何度も書きました(使用後はもちろん再利用)。

寺子屋は民間の個人経営でしたが、経営者である先生は授業料だけではとても食べていけません。

しかし、授業料にこだわらなかったのは、あくまで兼業師匠だったこともありますが、なにより「子どもたちに知識を教えたい」という志によるボランティア精神。

また、寺子屋の先生になると人別帳(にんべつちょう/今でいう戸籍みたいなもの)に「手跡指南」と登録されたり、周囲から「寺子屋のお師匠さま」として尊敬を集めるなど見えない部分で満足を得られることがいろいろあったんだそうです。

寺子屋の教育観とは?

江戸寺子屋の教育観は、「三つ心、六つ躾、九つ言葉、文十二、理十五で末決まる」という諺にみられる段階的養育法に基づいていたようです。

人間は「脳・身体・心」の三つから成り立ち、心こそが脳と身体を結び操る要であるとの認識に基づき、3歳までに脳と身体と心の関係を悟らせ、心の重要性を実感させることを養育の旨としていました。

それゆえ、まずは親のしぐさ・行動を見習わせることが肝要であるとしました。

6~7歳になると、寺子屋では、自発的に師匠・親・兄弟姉妹・世間を見つめ見取るように仕向け、観察力・洞察力を養い、9歳までには、公的挨拶の習得を目指し、立居振舞を体得させていました。

8~9歳では師匠の口真似、10歳には説教の内容の充分に考え、理解することが目安とされました。

12歳頃には、一家の主の代筆を担える程度の事務作業能力を目指し、15歳頃には、経済・物理・科学など森羅万象を実感として理解できるようになることを想定して指導にあたっていたようです。

明治時代になり小学校登場、消えゆく寺子屋

多くの子どもたちが通い、幕末日本の高い教育水準を支えていたといっても過言ではない寺子屋ですが、時代の流れには逆らえません。

明治時代になると、新政府により全国に小学校がつくられるようになりました。

寺子屋の個別指導は、近代化された小学校の一斉指導へと変わっていきます。

徐々に消えていった寺子屋ですが、なかには小学校の母体となったものや小学校の役割を肩代わりしたものもありました。

小学校という新しい教育施設がスピーディに整備できたのは、全国各地で庶民の子どもたちを教えてきた寺子屋の存在が大きかったといわれています。

庶民の学校・寺子屋は、庶民の識字率や知識を高め、江戸時代に花開いた芸術文化、工芸、建築などさまざまな分野を支えた一因となりました。

また、当たり前のように通っていた小学校ですが、そのルーツには江戸時代に庶民の学校として大きな役割を果たしていた寺子屋があったんですね。

参考文献

『人をつくる教育 国をつくる教育』 小室直樹、大越俊夫(日新報道)

『江戸時代の教育』 R.P.ドーア(岩波書店)

『江戸の繁盛しぐさ』 越川禮子(日本経済新聞社)

『商人道「江戸しぐさ」の知恵袋』 越川禮子(講談社)

日本の教育制度始まりはいつから?日本教育と学校制度の歴史について紹介

まとめ

いかがでしたか?

身分制度はあったものの、庶民にも平等に教育を受ける機会が設けられていたことには、社会をより良いものにしようという熱意が感じられました。

寺子屋の教育観においては、子どもの成長とともに、教育の目指すべき全体像をもっていたように感じました。

そのため、寺子屋の基礎教育は、実社会での実践を重視した教育であったため、単なる知識の習得ではなく、生活のなかに生かせるものばかり。

何のために学ぶのか、しっかりとした目標があったんですね。

そして、江戸時代では人間は「脳・身体・心」の三つから成り立ち、心の大切さをも教育してきたといえます。

寺子屋の先生を「生涯の師」と慕っていたのもうなずけますね。

しかし、現代の教育は「個人の尊厳」「人格の完成」など抽象的なものであり、政府のしめす教育方針も羅列的で全体像が見えにくいのが現状です。

子どもの教育は学校がすべてしてくれると思っている人もいるけれど、人生を歩んでいく上で大切なことは家庭で親たちが教える必要があるんです。

何のための教育・学習なのか。

人を創る教育であるからこそ、人間とはいかなるものか、世界とはいかなるものか、人間はいかに生きるべきか、といったことを考察する道徳教育機会が希薄であるように思います。

生き方に迷う若年層の増加の一因もここにあると考えられ、今こそ人格的教育に着目し、日本の教育について改めて考え直す必要があるように思いました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク